人気の樹木葬

ひとつ“樹木葬”といっても、その種類はさまざまです。今、注目したい人気の樹木葬をご紹介します。

1999年以降に日本でも行われるようになった「樹木葬」は、墓石の代わりに樹木を墓標として、遺骨を土に還す自然葬の一つです。ここでは、樹木葬についてご紹介していきます。

樹木葬とは「墓地・埋葬等に関する法律」に基づいて許可を得た区画に樹木を墓標としたお墓を作り、遺骨を土に還す“自然志向”のお墓です。

埋葬方法はさまざまで、初めから遺骨をそのまま土に埋葬する場合や、一定期間は骨壺で納めた後に合祀する場合もあります。

基本的に宗旨・宗派を問わないことが多く、管理団体が清掃や合同法要などを執り行うため、後継者の心配もありません。

また、樹木葬は一般的な墓石に比べて安いのも魅力の一つです。

墓石の一般的な購入価格は150万円前後といわれています。

今、樹木葬が人気な理由の一つは、その安さ。安いもので10万円前後から購入可能で、高くても80万円程度となっています。

墓地の種類や供養方法によって費用は変わってきます。

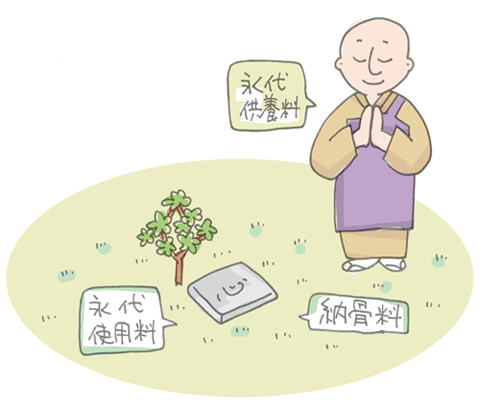

一般的に永代供養料(お寺のサービスの一環として施主に変わり読経を上げたり,諸般の管理を行うなどの経費のことを言います。)や永代使用料(お墓を建てるといっても、その土地は、霊園やお寺の所有すので、その土地を我々が「借りている」だけです。 土地を永代に渡って使用(借りる)する権利料の事を「永代利用料」と言います。)、納骨費用などが含まれるほか、戒名、位牌、墓碑込みの場合もあります。

墓地によっては年間管理費がかかることもあり、事前にきちんと確認しましょう。

使用される樹木はサクラやつつじ、モミジ、ハナミズキ、バラなど花が咲くもののほか、クスノキなどの常緑樹があります。

好きな樹木が植えられたお墓を選べるものもあります。

基本的には“シンボルツリー”として1本の樹木がまとまった区画に対して植えられ、多くの草花で囲まれた自然溢れるお墓になっています。

樹木葬の多くは骨壺を使用せずに遺骨をそのまま土に還しますが、場合によっては粘土や布、和紙など自然に還る素材で作られた骨壺を使用することもあります。

また、一定期間は骨壺のまま埋葬された後に合祀することや、遺骨をパウダー状にする必要があることもあります。

霊園によって埋葬方法は様々ですので各霊園に問い合わせをしてみましょう。

家制度などに縛られない樹木葬は、ほとんどの場合は宗旨・宗派も問いません。

最近ではNPOが樹木葬墓地を管理・運営し、生前契約者同士の“墓友づくり”に取り組むなど、霊園や寺院だけでなく管理団体の形態もさまざまになってきました。

都道府県や市区町村など地方自治体が運営・管理する公営霊園は、競争率が高くて人気の霊園です。近年では、都立小平霊園や横浜市営墓地など樹木葬を始めた公営霊園も出てきました。

公営霊園の最大のメリットは、民営霊園や寺院墓地などと比較して、永代使用料や年間管理費が安いこと。

また、地方自治体が運営・管理しているため、経営が安定しており安心感があります。石材店の指定などもなく、宗教・宗派を問わずにお墓を建てることが可能です。

人気であるがゆえに常に満杯の状態です。

利用者は抽選で決められ、都立霊園の競争率は数倍から数十倍になることもあります。好きな区画を選ぶことや当選者同士での区画交換などもできません。

また、利用資格やお墓の形に制限がある場合もあります。

樹木葬を選ぶ際に、事前に知っておくべきことや注意点をご紹介します。

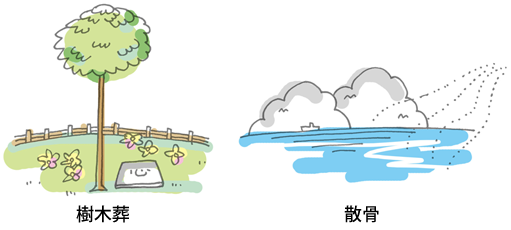

散骨や樹木葬は、お骨を自然に還す「自然葬」の括りに入ります。

しかし、両者は埋葬方法が異なり、散骨はお墓を作らずに海や空中に遺骨を埋葬するのに対し、樹木葬は石のお墓と同様に「墓地・埋葬等に関する法律」に基づいて許可を得た区画に埋葬します。

また、散骨は遺骨を必ずパウダー状にしますが、樹木葬の場合は施設によっては遺骨をパウダー状にする必要もありません。

基本的に樹木葬の費用には永代使用料が含まれますが、その埋葬方法はさまざまです。

例えば、“13回忌まで”など一定期間は骨壺に入れて埋葬した後に、場所を変えて合同墓などに合祀して遺骨を土に還す場合や、初めから永代に亘って同じ区画に埋葬する場合などがあります。

また、1区画の収容人数が1人でない場合、最後に入った遺骨を基準にした上で、決められた期間が経過した後に全て一緒に合祀するところもあります。

樹木の手入れや墓地の清掃、設備点検などは、管理する霊園や寺院によって行われるため埋葬後の心配はいりません。

遺族への負担は少なく、子供のいない夫婦や単身者など後継者がいなくて不安な人たちも安心して眠ることができます。

ここでは、樹木葬のご相談から購入・納骨までの一般的な流れについて説明するとともに、生前購入や改葬など、お客様それぞれの事情やライフスタイルによって異なる樹木葬の利用についてのご案内をしています。

「樹木葬なび」で希望の条件に合った樹木葬を見つけたら、まずは資料請求(お問い合わせ)をしましょう。

該当の運営主体から資料が届いたら、内容をご確認の上、じっくりとご検討ください。

より詳細を知りたい場合、現地見学を予約しましょう。

施設によっては、現地見学バスツアーを実施するところもあります。現地見学は施設の住職や管理者に案内してもらうことが多く、施設の様子や設備、周辺環境など納得がいくまでチェックしましょう。

購入手続きや費用、供養方法、利用条件などを確認します。

まだ検討中であっても確認しておくとよいでしょう。

それぞれの樹木葬ごとに提出書類は異なりますが、一般的には以下の手続きが必要です。

・ 「申込書」「使用許可願書」「使用誓約書」などの書類への記入・捺印

・ 「戸籍謄本」「印鑑登録証明書」「身分証明書」などの書類の提出

契約終了後、樹木葬の購入を行います。

なお、ここでの支払い項目は「永代使用料」の他、「年間管理費」などが別途かかる場合があります。

購入後、既に遺骨をお持ちの方は納骨の手続きを行います。

または、ご契約をされた方が亡くなられた際に、配偶者・親族・知人などのどなたかが、書類と遺骨を持参し納骨する運びとなります。

※ 市区町村によって、書面の名称や手続きの順序が異なることがあります。

現在お墓のある墓地管理者に、改葬を考えている旨を伝えます。

何の断りもなく改葬を先行することはお勧めできません。

墓地管理者とのすり合わせの後、改葬先となる墓地を確保します。

改葬先では「永代使用許可証」または「受入証明書」などの書類を発行してもらいます。

現在お墓のある市区町村で「改葬許可申請書」と「埋葬証明書」を入手し、必要事項を記入した上で、現在の墓地管理者に記名・押印をもらいます。

現在お墓のある市区町村に、2の「永代使用許可書」または「受入証明書」と3の「改葬許可申請書」「埋葬証明書」を提出し、「改葬許可証」を発行してもらいます。

現在お墓のある墓地管理者に4の「改葬許可証」を提示し、遺骨を引き取ります。

その際、必ず僧侶や住職に魂抜き(閉眼法要)の儀式を行ってもらいます。

分骨の場合、残ったお墓に再度魂を戻すため魂入れ(開眼法要)の儀式を行います。

分骨の場合を除き、事前に石材店と撤去日時の相談をした上で、墓石を撤去します。

改葬先の墓地管理者と相談し、改葬先での納骨日時を決め「改葬許可書」を提出します。

納骨する際には、魂入れ(開眼法要)の儀式を行います。

お墓を生前購入することを「寿陵(じゅりょう)」といいます。古来中国では寿陵は長寿を授かる縁起の良いこととされていました。樹木葬の生前予約のメリットをご紹介します。

生前予約のメリットは、自分の目で見て気に入ったお墓を選ぶことができるということ。

さまざまなお墓の選択肢がある今、事前に家族と相談し、自分や家族にとって最適なお墓をじっくりと考えて決めることができます。

樹木葬の清掃や合同法要などは管理する寺院・霊園が執り行ってくれます。

子供のいない夫婦や単身者など、継承の問題を抱えている方が安心して選ぶことができるお墓といえます。

これまでは残しておいた資産の中から、子供たちが葬儀やお墓を手配することが慣例でしたが、昨今、生活者の意識は大きく変わってきています。

時間と労力のかかるお墓を自ら事前に購入しておくことは、子供たちの負担を大きく軽減することになります。

ひとつ“樹木葬”といっても、その種類はさまざまです。今、注目したい人気の樹木葬をご紹介します。